Monomer

Return to methodical reasoning—follow the wild paths it uncovers.

🤗 Hugging Face | 🚀Github | 📑 Paper

Monomer is a collection of reasoning language models (RLMs), currently focused on both Chinese and English scenarios, particularly in planning, design, and writing tasks. Unlike other RLMs, Monomer provides clear, step-by-step reasoning trajectories, supervised by a joint reward model to ensure coherence, depth, and structure.

扮演一位古希臘雅典城的公民,曾經追隨過那位被稱為「牛虻」的哲人蘇格拉底。你可以這樣開頭:「聽我說,雅典人,你們是否還記得那張不斷發問的面孔?」然後,回憶你的老師,那位不斷詰問、探求真理,卻最終被城邦以不敬神和腐蝕青年之罪審判並處死的人。描述他的言傳身教、他在法庭上的辯駁以及他從容赴死的場景。文章宜分為五個段落,每段約兩百五十字,語氣需帶有悲傷與敬佩,並隱含對群眾盲目和哲學價值的反思。

理解使用者需求:

- 角色扮演: 扮演一位古希臘雅典公民,曾追隨蘇格拉底。

- 開頭: 使用指定語句:「聽我說,雅典人,你們是否還記得那張不斷發問的面孔?」

- 內容: 回憶蘇格拉底的生平事蹟,包括:

- 言傳身教(不斷詰問、探求真理)。

- 法庭上的辯駁。

- 從容赴死的場景。

- 格式: 分為五個段落。

- 字數: 每段約 250 字 (這裡理解為中文字)。

- 語氣: 悲傷與敬佩,隱含對群眾盲目和哲學價值的反思。

規劃段落結構:

- 第一段: 從指定開頭開始,描繪蘇格拉底在雅典街頭的形象,他的詰問法,對年輕人的吸引力,以及這種教學方法在某些人眼中引發的不滿。營造懷舊和不祥的氛圍。

- 第二段: 聚焦於蘇格拉底的教學內容。他如何定義「美德」、「正義」等概念?他如何通過不斷提問暴露無知,激發思考?強調他對「認識你自己」的執著,以及他作為「牛虻」的角色。

- 第三段: 轉向審判。描述審判的氛圍,控訴的罪名(不敬神、腐蝕青年)。蘇格拉底在法庭上的辯護——他為何不辯護自己?他對死亡的態度。強調他對城邦的忠誠和對靈魂的關注。

- 第四段: 描述蘇格拉底被判死刑後的情景。他如何面對死刑?他與學生的最後對話(例如關於靈魂不朽的討論)。他如何從容地飲下毒堇汁?強調他的平靜和尊嚴。

- 第五段: 總結蘇格拉底的遺產。他的死對雅典的意義。反思雅典民主的矛盾:如何能容忍這樣一位智者?群眾的盲目與不公。強調蘇格拉底思想的永恆價值,以及作為一個追隨者的悲傷與敬佩之情。

草擬各段內容(考慮字數和語氣):

- 第一段: 從「聽我說,雅典人...」開始。描寫蘇格拉底在市集、廣場的身影,他的提問,年輕人圍繞在他身邊,另一些人皺眉頭。字數控制在 250 字左右,營造懷念和不安的基調。

- 第二段: 詳細描述蘇格拉底的詰問法。舉例:他如何詰問「美德是什麼?」或「正義是什麼?」讓對方自己暴露矛盾。強調他承認自己一無所知,但不斷追求真理。提及「牛虻」的比喻。字數控制在 250 字左右,體現蘇格拉底的智慧和方法。

- 第三段: 描寫審判的場景,控訴的荒謬。蘇格拉底在法庭上的態度——他為何不像其他人那樣乞求寬恕或流亡?他說「未經審視的人生不值得過」。強調他對靈魂的關注勝過生命。字數控制在 250 字左右,傳達審判的悲劇性和蘇格拉底的高貴。

- 第四段: 描寫監獄中的最後時光。他如何安慰學生?關於靈魂不朽的討論。他平靜地飲下毒酒。強調他面對死亡的勇氣和尊嚴。字數控制在 250 字左右,營造莊嚴和感人的氛圍。

- 第五段: 反思蘇格拉底之死的意義。雅典失去了什麼?群眾的盲目和民主的缺陷。蘇格拉底思想的永恆性。作為追隨者的複雜情感:悲傷於他的離去,敬佩於他的精神。字數控制在 250 字左右,總結主題,深化反思。

檢查與修改:

- 字數: 檢查每個段落是否接近 250 字。如果不足,補充細節或描寫;如果過多,精簡語句。

- 語氣: 確保全文貫穿悲傷與敬佩的情感,以及對群眾和哲學價值的反思。

- 連貫性: 確保段落之間的過渡自然流暢。

- 歷史準確性: 雖然是扮演角色,但核心事件(詰問法、審判罪名、法庭辯駁、飲毒酒)應符合歷史記載和普魯塔克等記載的精神。

- 角色口吻: 保持一位雅典公民、蘇格拉底的學生或追隨者的視角和情感。

最終潤飾: 通讀全文,修正語法錯誤、詞語選擇不當等問題,確保文意清晰,情感真切。

聽我說,雅典人,你們是否還記得那張不斷發問的面孔?那雙總是閃爍著好奇光芒的眼睛?他不像那些智者,穿著華麗的長袍,宣講華麗的辭藻。他就是我們中間的某個人,赤著腳,穿著簡樸的外衣,卻總能讓廣場上的討論陷入沉默。他問的問題,簡單,卻像石子投入平靜的湖水,激起層層漣漪。他詰問年輕人,也詰問年長者,詰問將軍、詩人、工匠、政治家。他似乎總能找到我們思想中的裂縫,讓我們自以為的智慧顯得蒼白。多少人被他吸引,聚集在他身邊,渴望那份從未體驗過的靈魂震動!但也有多少人,被他弄得下不來台,臉上發燙,心中暗生怨懟,把他視作一種刺痛的「牛虻」。我們雅典,這個以自由和智慧自豪的城邦,最終如何回應這只牛虻?我們的記憶,難道真的如此短暫?

我還記得他那種近乎折磨的提問。他從不急於給出答案,似乎他自己也一無所知,只不過比我們更清晰地看到了自己的無知。他問:「美德是什麼?」他問:「正義是什麼?是對朋友有利,還是對敵人有害?」他問:「我們應該服從法律,還是服從正義?」每一個問題都像一把鑰匙,試圖打開我們心靈深處的門扉。他不厭其煩地追問,直到對方的論點顯得支離破碎,直到我們大家都陷入迷惘。他說,他只知道一件事,就是自己一無所知。但正是這種承認,讓他不斷追問,永不滿足於表象。他說,未經審視的人生,是不值得過的。他用他的詰問,刺痛我們的驕傲,喚醒我們沉睡的理性。他自比牛虻,叮咬我們這匹體格龐大的馬,提醒我們保持清醒。這樣的教誨,這樣的精神火花,難道真的該被扼滅?

最終,廣場上的低語和不滿,化作了正式的控訴。不敬神,腐蝕青年,這些沉重的罪名,被戴在他肩上。我們的法庭,那個象徵雅典民主的地方,竟然要審判一位追求真理的智者。我永遠忘不了他在法庭上的景象。他沒有像其他人那樣,帶來家人,博取憐憫;他沒有為自己辯護,說他從未腐蝕過任何人,反而自豪地回顧了他一生的詰問。他說,他確實是雅典的牛虻,是德爾斐神諭派來叮咬雅典的。他說,他服務於城邦,雖然城邦可能不願承認。他說,他不會改變自己的方式,哪怕死一百次。他甚至拒絕了可以讓他流亡的提議。他說,雅典的生命雖可貴,但未經審視、沒有哲學的生命,更是可悲的。他寧可死,也不願放棄他那份叮咬和探求的使命。這份堅持,這份對真理和靈魂的執著,讓多少人敬佩,也讓多少人恐懼。

判決如同陰雲壓頂。死刑,用毒堇汁結束生命。他接受了判決,沒有呼喊冤枉,沒有怨天尤人。他在監獄裡的最後幾天,依然與我們學生討論哲學。他談論靈魂的不朽,談論死亡不過是一場長眠,或者是一場靈魂解脫的旅程。他安慰我們,讓我們不要為他的離去而悲傷,應該感謝他,因為他用一生踐行了哲學的真諦。當獄卒遞來那杯致命的毒酒時,他毫不畏懼地接過來,像完成一項儀式那樣,從容地飲盡。他周圍的朋友失聲痛哭,而他卻安詳地躺下,等待生命的消逝。那份從容,那份對死亡的無畏,那份對靈魂的信仰,深深烙印在每一個在場者的心中。雅典,你殺死了他的身體,但你永遠無法殺死他的思想。

如今,每當我走過那熟悉的廣場,想起那張不斷發問的面孔,心中總是湧上一股難以言喻的滋味。那是悲傷,為一位偉大靈魂的過早離去;那是敬佩,為他不屈不撓、視死如歸的堅持。但也是一種深沉的反思。雅典,這個以民主和智慧自豪的城邦,是否真的理解了智慧的意義?我們是否太容易被表象和群眾的情緒左右?我們追求的自由,是否也容許了對真理的壓制?蘇格拉底的死,是一個警示,提醒我們永遠保持警醒,勇於思考,不盲從,不隨波逐流。他用他的生命告訴我們,哲學的價值在於不斷追問,在於靈魂的淨化。這份遺產,將隨著時間流轉,永遠存在於我們中間,提醒著我們這個城邦,也提醒著每一個渴望真理的人。

桌上擺著金匣子、銀匣子和銅匣子。金匣子上面寫著一句話:「珠寶不在此匣中。」銀匣子上寫著 一句話:「珠寶在金匣子中。」銅匣子上寫著一句話:「珠寶不在此匣中。」現在知道,這三句話中,只 有一句話是真的,那麼珠寶在哪裡?

理解問題: 題目給出三個匣子(金、銀、銅),每個匣子上有一句話。這三句話中只有一句是真的。目標是找出珠寶在哪個匣子裡。

列出條件:

- 金匣子 (G): 「珠寶不在此匣中。」 (¬G)

- 銀匣子 (S): 「珠寶在金匣子中。」 (G)

- 銅匣子 (C): 「珠寶不在此匣中。」 (¬C)

- 只有一句話是真的。

設定假設與驗證:

假設1:金匣子的話是真的 (¬G 是真)

- 那麼,珠寶不在金匣子裡 (¬G)。

- 銀匣子的話必須是假的 (G 是假)。既然「珠寶在金匣子中」是假的,那麼珠寶不在金匣子裡 (¬G),這與我們從金匣子的話是真的得出的結論 (¬G) 相符。

- 銅匣子的話必須是假的 (¬C 是假)。這意味著「珠寶不在此匣中」是假的,所以珠寶在銅匣子裡 (C)。

- 驗證假設1的結果:珠寶在銅匣子裡。檢查三句話:

- 金匣子: ¬G (珠寶不在金匣子裡) - 真 (因為珠寶在銅匣子裡)

- 銀匣子: G (珠寶在金匣子裡) - 假 (因為珠寶在銅匣子裡)

- 銅匣子: ¬C (珠寶不在銅匣子裡) - 假 (因為珠寶在銅匣子裡)

- 結果:有 1 句真話 (金匣子),2 句假話 (銀匣子、銅匣子)。符合「只有一句話是真的」的條件。因此,假設1成立。

假設2:銀匣子的話是真的 (G 是真)

- 那麼,珠寶在金匣子裡 (G)。

- 金匣子的話必須是假的 (¬G 是假)。這意味著「珠寶不在此匣中」是假的,所以珠寶在金匣子裡 (G),這與我們從銀匣子的話是真的得出的結論 (G) 相符。

- 銅匣子的話必須是假的 (¬C 是假)。這意味著「珠寶不在此匣中」是假的,所以珠寶在銅匣子裡 (C)。

- 驗證假設2的結果:珠寶在金匣子裡,也在銅匣子裡。這是不可能的。

- 結果:假設2矛盾,不成立。

假設3:銅匣子的話是真的 (¬C 是真)

- 那麼,珠寶不在銅匣子裡 (¬C)。

- 金匣子的話必須是假的 (¬G 是假)。這意味著「珠寶不在此匣中」是假的,所以珠寶在金匣子裡 (G)。

- 銀匣子的話必須是假的 (G 是假)。這意味著「珠寶在金匣子中」是假的,所以珠寶不在金匣子裡 (¬G)。

- 驗證假設3的結果:銅匣子的話是真,說珠寶不在銅匣子裡;金匣子的話是假,說珠寶在金匣子裡;銀匣子的話是假,說珠寶不在金匣子裡。這導致了矛盾:金匣子裡既有珠寶(來自金匣子話是假的推論)又沒有珠寶(來自銀匣子話是假的推論和銅匣子話是真的推論)。

- 結果:假設3矛盾,不成立。

得出結論: 只有假設1 是成立的,即金匣子的話是真的。根據假設1的推論,珠寶在銅匣子裡。

最終答案: 珠寶在銅匣子裡。

這是一個邏輯推理題。我們可以通過假設來解決這個問題。

假設金匣子的話是真的: 「珠寶不在此匣中」。

- 那麼,珠寶不在金匣子裡。

- 這意味著銀匣子的話「珠寶在金匣子中」是假的,所以珠寶不在金匣子裡(這與前面的結論一致)。

- 這也意味著銅匣子的話「珠寶不在此匣中」是假的,所以珠寶在銅匣子裡。

- 我們來檢查這種情況下三句話的真假:

- 金匣子:真 (珠寶不在金匣子裡)

- 銀匣子:假 (珠寶在銅匣子裡,而不是金匣子裡)

- 銅匣子:假 (珠寶在銅匣子裡)

- 這種情況下,只有一句真話(金匣子的),符合題目條件。

假設銀匣子的話是真的: 「珠寶在金匣子中」。

- 那麼,珠寶在金匣子裡。

- 這意味著金匣子的話「珠寶不在此匣中」是假的,所以珠寶在金匣子裡(這與前面的結論一致)。

- 這也意味著銅匣子的話「珠寶不在此匣中」是假的,所以珠寶在銅匣子裡。

- 這導致了矛盾:珠寶同時在金匣子和銅匣子裡。所以,銀匣子的話不可能是真的。

假設銅匣子的話是真的: 「珠寶不在此匣中」。

- 那麼,珠寶不在銅匣子裡。

- 這意味著金匣子的話「珠寶不在此匣中」是假的,所以珠寶在金匣子裡。

- 這也意味著銀匣子的話「珠寶在金匣子中」是假的,所以珠寶不在金匣子裡。

- 這導致了矛盾:珠寶在金匣子裡(來自銅匣子話是真的推論)又不在金匣子裡(來自銀匣子話是假的推論)。所以,銅匣子的話不可能是真的。

由於只有假設金匣子的話是真的情況不會產生矛盾且符合題目條件(只有一句真話),我們可以確定這是正確的情況。

根據這個假設,我們推導出珠寶在銅匣子裡。

結論:

珠寶在銅匣子裡。

諾曼第登陸(英語:Normandy Landings),代號海王星行動(Operation Neptune),又通常稱為D日(英語:D-Day),發生於1944年,是第二次世界大戰西方盟軍在歐洲西線戰場發起的一場大規模攻勢,為大君主行動的一部份。這場戰役在1944年6月6日展開,一天內15萬盟軍士兵橫渡英吉利海峽後在法國諾曼第地區登陸,是迄今為止人類史上最大規模的搶灘登陸戰。諾曼第登陸開啟了法國(以及後來西歐)的解放進程,為盟軍在西線的勝利奠定了基礎。

在諾曼第登陸中作戰的盟軍軍隊主要由英國、美國及加拿大組成,但在搶灘完成後,自由法軍及波蘭軍也有參與這場戰役,而當中也有來自比利時、捷克斯洛伐克、希臘、荷蘭和挪威的士兵。

進攻諾曼第在登陸的前一天晚上展開,空降兵乘滑翔機降落(湯加行動)、進行大規模的空中轟炸、海軍軍艦砲擊,而兩棲登陸戰則在當地時間6月6日早上6時30分開始。在登陸前「D-Day」的軍隊主要在英格蘭南部沿海地區,尤其在樸茨茅斯部署。

反攻計劃 盟軍入侵前數個月不斷進行排練。1944年4月28日在英國南部海岸的德文郡,638名美軍士兵和水手在一次名為老虎演習的登陸演習中遭德軍魚雷艇突襲而陣亡。[1]

在入侵之前的幾個月裡,盟軍進行了名為「堅忍行動」的欺騙行動,以誤導德國有關入侵的日期和地點。

在D-Day前出現了幾次洩漏情報的事件。其中一次的洩密事件是發生在登陸6天前,出現在《每日電訊報》的填字遊戲中。一些問題的答案,包括「大君主」、「海王星」、「黃金」和其他入侵計劃的主要用詞,美國政府宣布這只是一個巧合。通過西塞羅的故事,德國獲得引用名詞大君主的文件,但這些文件沒有任何細節[2]。雙重間諜如胡安·普約爾·加西亞(代號為「嘉寶」)在諾曼第說服德國三軍統帥部,這充其量不過是一個「牽制性攻擊」,從而發揮了重要作用。

另外,美國陸軍第9航空隊的首席供應官少將亨利·米勒,在倫敦梅寶尼克拉里奇酒店的舞會中遇到客人投訴供應問題;他告訴他們,6月15日後供應會更容易些,被艾森豪元帥降為上校,送回美國本土,隨即退休。另一個這樣的情報洩漏,是戴高樂在入侵後的廣播消息。戴高樂不同於所有的領導人,直說這次攻擊是「真正的入侵」。戴高樂的行為可能令盟軍的堅忍行動失敗;相對而言,艾森豪則把登陸說成是「一開始的入侵」。

行動代號 盟軍為登陸的各個行動指定代號。「大君主」的名字是分配給在大陸北部建立一個大規模的灘頭陣地。第一階段為建立一個穩固的立足點,代號為「海王星」。根據D-Day博物館的說明:

盟軍使用的行動代號是指具體軍事行動的規劃和執行。大君主行動是盟軍登陸西北歐的行動代號。海王星行動被稱為大君主行動的突擊階段。(...)海王星行動在D-Day(1944年6月6日)開始,截至1944年6月30日。到了這個時候,盟軍在諾曼第建立了穩固的據點。大君主行動亦是在D-Day開始,並一直持續到1944年8月19日盟軍越過塞納河為止[3]。

知悉D-Day內容的人員不被派往任何有被俘虜危險的地區,這些人被給予「比戈」的代號(來自詞語「吉布」,即「去直布羅陀」的意思)並被印在他們的文件上,他們參加了在1942年對北非的戰鬥[4]。

4月27日晚在老虎演習(一次在斯拉普頓灘舉行的登陸演習)中,幾艘美軍戰車登陸艦被德軍魚雷艇攻擊,638個美國人在襲擊中喪生,另外308人被友軍砲火擊中喪生,有10名「比戈」被列為失蹤。因為任何「比戈」被抓獲或下落不明都將導致登陸行動被取消,因此軍方優先尋找他們的下落,並最終找回全數10人的遺體。

幫我對上文做五點摘要

- 理解使用者需求: 使用者提供了一段關於諾曼第登陸(D-Day)的詳細文字,並要求我從中提取五個關鍵點來進行摘要。

- 閱讀與分析原文: 我需要仔細閱讀提供的文字,理解其主要內容和結構,識別出最重要的資訊點。

- 開頭段落:介紹諾曼第登陸的基本資訊,日期(1944年6月6日)、地點(法國諾曼第)、參與方(英國、美國、加拿大,後來加入法國、波蘭及其他國家)、規模(15萬士兵)、意義(西歐解放的開端)。

- 第二段落:描述登陸前的準備和行動(空降、轟炸、砲擊)、登陸時間(6月6日早上6:30)、登陸前的集結地點(英國南部,特別是樸茨茅斯)。

- 第三段落:討論登陸前的準備和潛在風險。

- 登陸演習:提到1944年4月28日的「老虎演習」悲劇,638名美軍人員在德軍魚雷艇突襲中喪生。

- 欺騙行動:「堅忍行動」,旨在誤導德國關於入侵的時間和地點。

- 情報洩漏:提到幾次情報洩漏事件,包括《每日電訊報》的填字遊戲、雙重間諜的作用、亨利·米勒少將的失言、戴高樂的廣播。

- 第四段落:解釋行動的代號。

- 「大君主行動」:盟軍登陸西北歐的總行動代號。

- 「海王星行動」:大君主行動的突擊階段,從D-Day(6月6日)開始,持續到6月30日,目標是建立穩固的灘頭陣地。大君主行動則持續到盟軍越過塞納河(1944年8月19日)。

- 「比戈」代號:知悉D-Day內容的人員的代號,以防被俘。

- 第五段落:補充了關於「老虎演習」中「比戈」人員命運的具體資訊。因為「比戈」人員的安全對登陸行動至關重要,軍方優先尋找失蹤的10名「比戈」人員,並最終找回了他們的遺體。

- 識別關鍵資訊點: 根據閱讀,以下是一些關鍵資訊點:

- 諾曼第登陸的基本定義、日期、地點、參與國、規模和歷史意義。

- 登陸前的準備行動(空降、轟炸、砲擊)和時間。

- 登陸前的集結地點。

- 登陸前的挑戰(演習中的損失)。

- 欺騙行動和情報洩漏的問題。

- 不同行動的代號及其意義(「大君主」、「海王星」、「比戈」)。

- 「比戈」人員在「老虎演習」中的特殊處理。

- 篩選與綜合: 我需要將這些資訊點整合並篩選出最核心的五個要點。哪些資訊是最重要或最具代表性的?

- 登陸的基本資訊(日期、地點、規模、意義)是核心。

- 登陸前的準備行動和時間是關鍵。

- 行動的代號及其區別(特別是「大君主」和「海王星」)是理解軍事行動的重要部分。

- 登陸前的挑戰和風險(特別是「老虎演習」)也很重要,顯示了準備過程中的困難。

- 欺騙行動和情報洄漏雖然重要,但可以將其歸納為登陸準備中的一個方面。

- 「比戈」代號的細節很有趣,但可能不如其他幾點核心。

- 形成摘要點: 根據以上篩選,形成五個摘要點:

- 點1:基本定義與規模。 諾曼第登陸(D-Day,海王星行動)是1944年6月6日,西方盟軍(主要是英國、美國、加拿大)在法國諾曼第地區發起的大規模兩棲入侵,是第二次世界大戰西線戰場的關鍵轉折點,標誌著西歐解放的開始。一天內有15萬士兵登陸,是歷史上最大的兩棲登陸戰之一。

- 點2:登陸前的準備。 登陸前夜,盟軍進行了大規模的空降作戰(湯加行動)、空中轟炸和海軍砲擊來削弱德軍防禦。登陸本身於當地時間6月6日早上6:30開始。登陸前,盟軍主要在英國南部沿海地區集結,特別是在樸茨茅斯。

- 點3:代號與階段。 盟軍登陸行動的總代號是「大君主行動」。第一階段,即在諾曼第建立穩固灘頭陣地的行動,代號為「海王星行動」,從D-Day開始,持續到6月30日。「大君主行動」則從D-Day開始,持續到盟軍越過塞納河(1944年8月19日)。

- 點4:登陸前的挑戰與風險。 登陸前的準備面臨多重挑戰。1944年4月28日,在一次名為「老虎演習」的登陸演習中,德軍魚雷艇突襲,造成638名美軍人員喪生,這顯示了登陸準備的危險性和複雜性。

- 點5:欺騙與情報。 為了誤導德國關於入侵的時間和地點,盟軍進行了名為「堅忍行動」的大規模欺騙行動。然而,登陸前也出現了幾次情報洩漏的事件,包括《每日電訊報》的填字遊戲和戴高樂的廣播,這些事件可能影響了盟軍的計劃。

- 檢查與潤飾: 確保五個摘要點涵蓋了原文的主要內容,沒有重大遺漏,且表述清晰、簡潔。確認用詞準確,如「兩棲登陸戰」、「灘頭陣地」、「欺騙行動」等。

以下是對您提供的諾曼第登陸相關文字的五點摘要:

諾曼第登陸的基本定義與規模: 諾曼第登陸(代號:海王星行動,D-Day)發生於1944年6月6日,是第二次世界大戰期間,西方盟軍(主要是英國、美國、加拿大,後來加入法國、波蘭及其他國家)在法國諾曼第地區發起的大規模兩棲攻勢。這場戰役一天內有15萬士兵橫渡英吉利海峽登陸,是歷史上規模最大的兩棲登陸戰之一,標誌著西歐解放進程的開始。

登陸前的準備行動: 在登陸當天(6月6日)早上6時30分的兩棲登陸戰開始前,盟軍已於前一天晚上展開進攻。空降兵乘滑翔機降落,並進行了大規模的空中轟炸和海軍軍艦砲擊,以削弱德軍防禦。登陸前,盟軍主要在英國南部沿海地區,特別是樸茨茅斯部署。

行動的代號與階段: 盟軍為這次登陸行動指定了多個代號。「大君主行動」是指盟軍登陸西北歐的整體行動。「海王星行動」則是大君主行動的突擊階段,從D-Day(1944年6月6日)開始,持續到1944年6月30日,目標是建立一個穩固的灘頭陣地。大君主行動則從D-Day開始,持續到1944年8月19日盟軍越過塞納河為止。

登陸前的挑戰與風險: 盟軍在入侵前進行了多次排練。1944年4月28日,在英國南部海岸的德文郡進行的「老虎演習」中,638名美軍士兵和水手遭德軍魚雷艇突襲而陣亡,顯示了登陸準備過程中的高風險性。

欺騙行動與情報洩漏: 在入侵前的幾個月裡,盟軍進行了「堅忍行動」的欺騙行動,試圖誤導德國關於入侵的日期和地點。然而,登陸前也出現了幾次情報洩漏的事件,例如在登陸前6天,《每日電訊報》的填字遊戲中出現了與入侵計劃相關的詞彙。此外,戴高樂在入侵後的廣播中稱這次攻擊為「真正的入侵」,可能影響了盟軍的欺騙計劃。

請設計一段遊戲劇情,地點是泡沫時代的歌舞伎町,主角是一名很能打的前黑道(想個響亮又真實的外號),現役偵探。他在打探「空白的一坪」時驚動到了他的前老闆,請以此為引草擬劇本

理解使用者需求:使用者需要一個短劇劇本。

- 地點:泡沫時代(約1980年代末至1990年代初)的歌舞伎町。

- 主角:一名身手矯健的前黑道,現役偵探。

- 需要一個響亮且真實的外號。

- 核心情節:主角在調查「空白的一坪」(這是一個真實的東京不動產謎題)時,被他的前黑道老闆發現了。

- 產出:一個完整的短劇劇本。

設定元素的細化:

- 地點:泡沫時代的歌舞伎町。這意味著視覺上應該充滿霓虹燈、廣告屏幕、高級轎車、夜總會、建築風格是混合的現代與未來感。氛圍是繁華、浮誇、金錢流動快,但也潛藏著危險和不法交易。

- 主角:

- 外號:需要一個結合「能打」和「前黑道」的感覺。思考一些可能的組合:

- 「破壞者」太直白?

- 「拳王」太單一?

- 「影子」太模糊?

- 「夜行者」可以,但不夠強調戰鬥力。

- 「鐵拳」太老套?

- 「暗黑時代的終結者」太長?

- 「無盡黑暗中的微光」太文藝?

- 決定:「歌舞伎町的幽靈」(Kabukicho no Yurei)。這個名字暗示著他在歌舞伎町活躍的過去,以及他雖然退出組織但依然存在、可能會報復或被追殺的狀態。「幽靈」也帶有一種危險、難以捉摸的意味。這個名字聽起來像是泡沫時代黑道會取的那種。

- 角色設定:他必須看起來像個偵探,但也帶著黑道的氣息。或許穿著一點不合時宜的高級西裝,但顯得有些皺巴巴。可能戴著一頂軟呢帽?不,太偵探了。一頂球帽?也不行。一頂略舊的牛仔帽?有點意思,但不夠泡沫時代。決定:一件略舊但高級的皮夾克,搭配牛仔褲和一雙磨損的皮鞋。眼神銳利,動作帶著壓抑的力量。

- 動機:為什麼調查「空白的一坪」?或許這塊看似微不足道的空地,是解開某個他正在調查的案件的關鍵,也許涉及到一個失踪的人,或是一筆巨大的保險詐騙,或是某個黑幫內部的權力鬥爭。決定:讓他正在調查一名失踪的年輕女性,線索指向這塊神秘的空地。這能增加戲劇性和人情味。

- 外號:需要一個結合「能打」和「前黑道」的感覺。思考一些可能的組合:

- 前老闆:

- 角色設定:他需要是一個典型的泡沫時代黑道「經營者」。可能經營夜總會、俱樂部或其他娛樂場所。穿著華麗,可能戴著金飾。態度傲慢,習慣了掌控一切。對主角的背叛感到憤怒和羞辱,視之為自己的財產。

- 動機:為什麼會在這裡?或許這塊地對他來說也很重要,可能是某個大型開發計劃的一部分,或許他也在尋找同樣的東西(與主角尋找的失踪女子相關的線索?)。決定:讓他正在進行一個大型的地產交易或開發案,而「空白的一坪」是關鍵,他不能讓任何人,尤其是他的前手下搶了先機。

- 「空白的一坪」:這是真實存在的謎題。它應該被描繪成一個看似平凡、甚至被忽略的角落,可能被雜草覆蓋、或是一個小巷盡頭的空地。它的神秘之處在於它的普通,以及周圍那些昂貴、高科技的建築與它形成的對比。

- 衝突:主角在調查時被前老闆發現。發現的方式?或許主角在觀察那塊空地,前老闆的車剛好經過並停下,他認出了主角。決定:讓主角隱藏在陰影中觀察,但某個動作(例如,掏出筆記本記錄)被經過的老闆看到,並且老闆認出了他那獨特的輪廓或動作。

- 短劇結構:

- 開端(Exposition):介紹時間、地點、主角(可能在調查或行動)。建立泡沫時代歌舞伎町的氛圍。

- 發展(Rising Action):主角在調查「空白的一坪」。可能發現一些線索(或許是一個奇怪的標記、一張被風吹來的紙條、一個可疑的人物)。強調這塊地的神秘。

- 高潮(Climax):主角被前老闆發現。對峙開始。

- 高潮後(Falling Action):對峙的具體情節。前老闆表達威脅、要求、或不屑。主角回應。可能有一些小衝突或威脅。

- 結局(Resolution/Dénouement):這場對峙的結果。主角逃脫?被抓?達成某種不穩定的平衡?決定:讓主角透過機智或威脅暫時擺脫困境,但前老闆發出最終威脅,設定下一個行動的可能性。

草擬劇本:

- 場景設計:需要一個具體的場景。決定:一個位於「空白的一坪」旁邊的小巷或陰影處。另一邊是一座閃爍著霓虹燈的高級俱樂部或辦公樓。小巷裡有垃圾桶、堆積的紙箱、昏暗的燈光。

- 角色動作與台詞:

- 主角(幽靈):動作應該輕盈但警覺。台詞應該簡潔、帶點沙啞,有黑道的口吻但也顯得聰明。

- 前老闆(暫稱「組長」):動作浮誇、自信,台詞帶著威脅和優越感。

- 細節:加入泡沫時代的細節,如特定的音樂(可能是從俱樂部傳來的合成器音樂)、車聲、霓虹燈的反光、對話中提到的品牌或事物。

審閱與修改:

- 檢查流暢度和可演性。

- 確保泡沫時代的氛圍貫穿始終。

- 檢查主角外號是否適合。

- 確保核心情節(發現)清晰。

- 確保結局有餘韻,留下懸念。

- 確保台詞聽起來自然且符合角色設定。

- 加入角色的內心掙扎或未言說的情感(例如,主角對前組織的複雜感情,老闆的憤怒與不解)。

- 確保「空白的一坪」的神秘感被傳達出來。

最終潤飾:確保格式正確,台詞清晰,舞台指示有用。確保整體符合使用者的要求。

短劇標題:歌舞伎町的幽靈:空白的一坪之謎

時間: 1991年,泡沫經濟破滅前夕

地點: 歌舞伎町一條幽暗的小巷,旁邊是一塊被遺忘的、雜草叢生的小型空地(「空白的一坪」),另一邊是一座燈火輝煌的高級俱樂部,霓虹燈不斷閃爍,播放著合成器的流行樂。

人物:

- 歌舞伎町的幽靈(約40歲,看起來比實際年齡更老成,但身手矯健。穿著一件磨損的黑色皮夾克,牛仔褲,黑色T恤,腳踏一雙舊皮鞋。眼神銳利,臉上有幾道細微的疤痕,動作帶著壓抑的力量和警覺性。他叫「幽靈」,是因為他雖然退出了黑道,但他的傳說和危險性仍在歌舞伎町流傳,像一個不祥的幽靈。)

- 久瀨組長(約50多歲,打扮浮誇,穿著過於華麗的西裝,可能是某個知名品牌,戴著一塊金錶和金項鍊。頭髮染成不自然的黑色,髮型固定得很好。眼神銳利而殘忍,習慣了發號施令。他是幽靈的前老闆,一名典型的泡沫時代黑道經營者,現在可能經營著這附近的俱樂部或其他娛樂場所。他視幽靈為叛徒,感到羞辱和憤怒。)

- 久瀨組長的手下(2名,約30歲左右,穿著黑西裝,打扮得人模人樣的黑道,但眼神兇狠。他們跟隨組長,隨時準備行動。)

(舞台:夜晚。小巷幽暗,只有一盞昏黃的路燈照亮部分區域。一邊是「空白的一坪」,一塊被遺忘的、雜草叢生、泥濘的小空地,與周圍的繁華形成巨大對比。另一邊是俱樂部的牆壁,霓虹燈的光影在小巷裡跳動,喧鬧的音樂聲隱約可聞。小巷裡有幾個翻倒的紙箱、一個滿是垃圾的垃圾桶。)

(幽靈躲在小巷深處的陰影裡,觀察著那塊「空白的一坪」。他動作輕盈,呼吸平穩,眼神專注。他可能剛從那塊空地邊緣撿起了什麼東西,正低頭檢查。)

(突然,一輛低調但昂貴的黑色轎車(可能是當時流行的日產President或類似款式)緩緩駛入小巷,車燈照亮了幽靈的側影。車門打開,久瀨組長和他的兩名手下下了車。組長一眼就認出了那熟悉的身影,眼神立刻充滿了驚訝、憤怒和不屑。他大步走向幽靈,手下們跟在後面,擋住了幽靈可能的退路。)

久瀨組長: (聲音低沉,充滿威脅,走到幽靈面前停下)哦?這不是我們的傳說「幽靈」?你還真敢在我的地盤上晃悠啊。

幽靈: (抬起頭,眼神冷靜地看著組長,沒有驚慌,但充滿警惕。他把剛才撿到的東西——一個被泥土弄髒的、看起來像是某種標記的小物件——迅速塞進口袋)組長,好久不見了。我只是在散步,欣賞一下歌舞伎町的夜景。

久瀨組長: (冷笑)散步?你?在這個破爛小巷裡?還是這個…(他不屑地看了一眼那塊「空白的一坪」)這個連老鼠都不屑光顧的地方?你當我是瞎子嗎?你在調查什麼?又或者…是有人派你來的?

幽靈: (微微一笑,笑容不帶溫度)組長的記憶力真好,還記得我這個不忠的走狗。我只是個偵探,接了個案子。線索剛好指向這裡。至於誰派我來…那當然是我的客戶,一個想找回妹妹的可憐老頭。

久瀨組長: (眼神銳利地盯著幽靈,試圖判斷他說的是不是實話,但語氣更加威脅)妹妹?這裡?別胡扯了!這塊地,這個地方,現在是我的!我的開發計劃,我的未來!你不要來搞砸一切!你這個叛徒,竟敢回到歌舞伎町,還敢在我眼皮底下偷偷摸摸?

幽靈: (聲音更低,但更有力量)我的案子,與你的「開發計劃」無關。我只是在找人。但如果你非要插手…(他頓了頓,眼神閃爍過一絲過去的忠誠和現在的失望)那麼,我只能說,很遺憾,我們站在對立面了,組長。

久瀨組長: (被稱為「組長」的黑道頭目大笑,笑聲在小巷裡顯得刺耳)對立面?你?你以為你還是以前那個能打的「幽靈」嗎?你現在只是個落魄的偵探!而這裡,是我的天下!你最好給我記清楚了! (他向前一步,試圖用氣勢壓倒幽靈)

幽靈: (沒有退縮,反而向前一步,與組長幾乎鼻尖對鼻尖。他的聲音像冰一樣)我的記憶比你想像的更清楚,組長。包括我為你做過的一切,以及你是如何背叛我的。如果你現在不讓開,我就不客氣了。我的案子,沒有人能擋。

(氣氛凝重,兩人對峙。組長的手下緊繃地站在旁邊,隨時準備動手。幽靈的手悄悄滑向口袋,也許那裡藏著一把小刀或警棍。組長的眼神閃爍,他似乎在衡量是否要現在就解決掉幽靈。)

久瀨組長: (最終,他冷笑一聲,向後退了一步。他不想在這裡鬧出太大動靜,可能也怕這個「幽靈」真的會反擊,給他帶來麻煩)哼,算你走運,幽靈。今天我心情好。但你給我記住,這是最後的警告!這塊地是我的!你再敢出現,我就不會這麼客氣了!到時候,我會讓你知道,離開我,你什麼都不是!

幽靈: (沒有回頭,繼續看著組長,眼神冰冷)我早就不是你的人了,組長。我只效忠於自己和我的案子。你的威脅,我收下了。但我也警告你,別擋了我的道。否則,不管你是誰,我都會讓你後悔。

(組長被幽靈的眼神和語氣震懾了一下,但很快恢復了浮誇的姿態。他向手下示意,轉身離開。)

久瀨組長: (走向車子時,回頭大喊)你等著吧,你會為你今天的固執付出代價!

(組長和他的手下上車,轎車在一陣煙塵中離開小巷,留下幽靈一人站在昏暗的燈光下。幽靈看著車子離去的方向,臉上沒有表情,但眼神更加堅定和複雜。他輕輕地觸碰了一下口袋裡的那個標記物件,然後迅速隱沒在小巷更深的陰影中,消失不見。霓虹燈繼續閃爍,俱樂部的音樂聲依舊喧鬧,彷彿剛才的對峙從未發生過。小巷又恢復了表面的寧靜,只剩下那塊神秘的「空白的一坪」靜靜地矗立著。)

(幕落)

我想培養閱讀習慣,但總是無法持續下去,有什麼好方法或建議嗎?

理解問題:

- 使用者想培養閱讀習慣,但每次都無法持續下去。

- 可能的原因包括:缺乏時間、目標不明確、選書不當、環境干擾、缺乏動力、閱讀效率低、過度苛求自己等。

- 需要針對這些原因提供具體、可行的解決方案。

設定明確目標:

- 建議從小目標開始,例如每天閱讀10-15分鐘或讀完一篇文章。

- 目標要具體、可衡量,並且能夠逐步提升。

- 例如:第一週每天10分鐘,第二週增加到15分鐘,逐步延長時間。

選擇適合的書籍:

- 選擇自己感興趣的書,避免因為書本無趣而放棄。

- 可以根據興趣、需求選擇不同類型的書,例如小說、散文、自助書等。

- 也可以嘗試不同格式,如電子書、有聲書,根據自身習慣選擇。

創造良好閱讀環境:

- 找一個安靜、舒適、不易被打擾的地方。

- 可以設置專屬閱讀角落,讓閱讀成為一種儀式感。

- 避免在閱讀時使用手機或其他電子設備,減少干擾。

建立固定閱讀時間:

- 將閱讀納入每日例行事務,例如在早餐後、睡前或通勤時。

- 固定時間有助於形成習慣,讓閱讀成為生活的一部分。

- 可以利用碎片時間,如等車、排隊時閱讀幾頁。

記錄閱讀進度與感受:

- 使用閱讀日記、筆記本或APP記錄每天閱讀的內容和心得。

- 記錄有助於提升專注度,並且回顧時能看到自己的進步。

- 也可以參加閱讀小組,與人分享閱讀心得,增加動力。

適度放鬆標準:

- 不必苛求每天都完成目標,偶爾跳過一天是正常的。

- 如果因為某些原因無法閱讀,不要自責,下一天繼續即可。

- 重點是享受閱讀過程,而不是追求完美。

尋求外部支持:

- 可以與朋友組成閱讀小組,互相鼓勵、分享心得。

- 參加線上或線下的閱讀挑戰,利用外部壓力和支持。

- 也可以向有閱讀習慣的朋友請教經驗,獲得啟發。

反思與調整:

- 定期檢視自己的閱讀習慣,看看哪些方法有效,哪些需要調整。

- 根據實際情況,適時調整目標、書籍選擇或閱讀時間。

- 保持彈性,讓閱讀習慣能夠長期維持。

自我激勵與正向強化:

- 給自己設定小獎勵,例如完成一週目標後看一部電影。

- 保持正向心態,欣賞自己每一次閱讀的努力。

- 將閱讀視為一種自我成長的過程,而非負擔。

總結與鼓勵:

- 培養閱讀習慣需要時間和耐心,不要急於求成。

- 重點在於持續嘗試、調整,並享受閱讀帶來的樂趣。

- 每一次閱讀都是向好的自己邁進一步,值得肯定。

以下是一些培養並持續閱讀習慣的建議,結合心理學和行為科學原理,幫助你建立長期的閱讀習慣:

1. 設定明確且可實現的目標

- 小目標法:從每天閱讀 10-15分鐘 或 5頁 開始,而非設定過高的目標(例如每天讀完一本書)。這利用了「小成功」的心理效應,讓你更容易堅持下去。

- SMART原則:目標要具體(Specific)、可衡量(Measurable)、可達成(Achievable)、相關(Relevant)、有時限(Time-bound)。例如:「每天早上7點至7點15分閱讀5頁」。

2. 創造「觸發機制」與固定儀式

- 時間綁定:將閱讀與現有習慣結合,例如「早餐後閱讀10分鐘」或「睡前閱讀5頁」。這是一種「習慣疊加」的策略。

- 空間觸發:在固定位置(如床頭、書桌)放置正在閱讀的書籍,讓視覺提示引導你開始閱讀。

- 儀式感:為閱讀創造一個小儀式,例如泡杯茶、點燃蠟燭,讓閱讀變成一種享受而非任務。

3. 選擇「對的書」並調整閱讀方式

- 興趣驅動:選擇你真正感興趣的主題或作者,而不是因為「應該」讀某類書。興趣是最強的動力。

- 多樣化嘗試:如果一本書讀不下去,可以暫時放下並嘗試其他類型。閱讀應該是愉悅的,而非痛苦。

- 格式靈活:如果紙本閱讀困難,可以嘗試電子書或有聲書。有聲書能讓你在通勤或運動時「閱讀」。

4. 利用「習慣循環」的心理學原理

- 行為連鎖:將閱讀與現有習慣連結,例如「刷牙後閱讀5分鐘」。這利用了大腦的「自動化行為」機制。

- 反饋機制:記錄閱讀進度(例如用書籤標記每日頁數),讓你看到自己的進步。這能激發「成就感」,促使你繼續閱讀。

**5. 降低「開始的門檻」與「放棄的成本」

- 低門檻開始:從短篇文章、小說集或漫畫開始,而不是直接挑戰厚重的經典。

- 減少干擾:在閱讀時關閉手機通知,選擇安靜的環境。減少外部干擾能讓你更容易進入「深度閱讀」狀態。

- 允許「失敗」:如果某天沒讀到目標,不要自責。重新開始,而非放棄整個計劃。

**6. 建立「社會支持」與「外部激勵」

- 閱讀小組:加入線上或線下閱讀小組,與他人分享心得。社會互動能增加動力。

- 公開承諾:在社交媒體或朋友間宣布你的閱讀目標,利用「公眾壓力」來堅持下去。

- 小獎勵:完成一週目標後給自己一個小獎勵(例如看一部電影),讓閱讀變成一種「正向強化」。

7. 反思與調整

- 定期檢視:每週檢查自己的閱讀進度,問自己:「哪些方法有效?哪些需要調整?」

- 靈活調整:如果某個策略不奏效(例如固定時間閱讀讓你感到壓力),嘗試其他方法(例如隨機閱讀)。

- 享受過程:記住,閱讀的目的是獲得知識或娛樂,而非完成任務。當你享受閱讀時,持續下去會變得更容易。

總結:從「行為」到「習慣」的關鍵

持續閱讀的關鍵在於將「行為」轉化為「習慣」。這需要時間(通常需要21-66天)和耐心。重點是 小步快跑、持續調整,並讓閱讀成為你生活中不可或缺的一部分。

如果你願意,可以告訴我你目前的閱讀困難,我可以幫你制定一個具體的行動計劃。

如果我們所有的思想、慾望和行動,最終都只是大腦中物理化學反應、基因遺傳以及過往所有環境經驗交互作用下的必然結果,那麼我們內心深處那種「我本可以做出不同選擇」的強烈感覺,究竟是一種真實存在的掌控能力,還是一種大腦為了維持個體能動性與社會秩序而精心編織的必要幻覺? 若為後者,我們賴以建立的道德責任、法律審判、個人讚揚與譴責的基礎,是否還站得住腳?

理解問題核心:使用者提出一個關於自由意志與決定論的哲學問題。核心矛盾在於:如果我們的思想、慾望、行動都是由大腦物理化學反應、基因和環境經驗決定的,那麼我們為什麼還會感到自己「本可以做出不同選擇」?這種感覺是真實的自由,還是大腦為了某種目的而產生的幻覺?如果是幻覺,那麼建立在自由意志之上的道德責任、法律制度、個人讚揚與譴責是否還有意義?

梳理相關概念:

- 決定論 (Determinism):認為宇宙中所有事件,包括人類的行為,都是先前條件和自然法則的必然結果。如果在宇宙誕生時的初始條件和自然定律都完全相同,那麼整個宇宙的歷史,包括每個人的思想和行動,都將一模一樣地重演。

- 自由意志 (Free Will):指個體有能力在多種可能的行動路徑中,根據自己的理性、情感、價值觀等,自主地選擇其中一種,而這個選擇並非先前條件所必然決定的。

- 相容論 (Compatibilism):主張自由意志和決定論可以相容共存。自由意志不是指打破自然法則的超越能力,而是指根據自己的意願和信息,做出未受外力強迫的選擇。即使這個意願本身是被過去和大腦狀態決定的,這種自由仍然有意義。

- 不可相容論 (Incompatibilism):認為自由意志和決定論互相排斥。如果決定論為真,那麼自由意志就不存在;反之亦然。

- 硬決定論 (Hard Determinism):認為決定論為真,並且因為這樣,自由意志就不存在。

- 非決定論 (Indeterminism):認為宇宙中存在非決定性的事件(例如量子隨機性),這為自由意志的實現留下了空間。一些人認為,如果大腦中的某些決策過程涉及量子隨機性,那麼選擇就不完全被過去決定,從而保有自由意志。

- 幻覺論 (Illusionism):認為自由意志只是一種感覺或幻覺,實際上所有選擇都是被決定的,但這種幻覺可能對個體或社會功能有其演化或社會學上的意義。

構思回答架構:

- 開頭:先承認這是一個深刻且持久的哲學難題,指出使用者的困惑點在於自由意志的「感覺」與決定論的理論推論之間的矛盾。

- 闡述矛盾:簡單解釋決定論的觀點,以及它如何似乎排除了自由意志。強調這會導致的後果:如果一切都是被決定的,那麼「本可以做出不同選擇」的感覺從何而來?它是否只是一種幻覺?

- 探討「幻覺」說:

- 為什麼大腦可能會產生這種幻覺?從演化角度思考,擁有對自己行為擁有控制感和目的感的個體,可能在社會互動、規劃未來、承擔責任等方面更具適應性。這種感覺可能有助於維持個體的能動性(agency)和社會秩序。

- 這種幻覺是否必然是「虛假」的?這取決於對「自由意志」的定義。如果定義為打破自然法則的能力,那麼在嚴格的決定論下,它確實是幻覺。但如果定義為相容論所說的那種「根據自身意願未受強迫的選擇能力」,那麼這種自由感未必是幻覺。

- 介紹相容論:

- 解釋相容論的核心觀點:自由意志和決定論可以並存。

- 區分「自由」和「未被決定」。相容論者認為,自由是指行動是否受到外部或內部強制(如被枪指著、精神疾病等),而非是否能「改變過去」。

- 這種觀點如何解決問題?它承認過去和大腦狀態影響了我們的意願和選擇,但只要我們的選擇反映了我們當下的真實意願,並非被脅迫,那麼我們就擁有了足以建立責任的自由。

- 探討不可相容論與非決定論:

- 提及另一種觀點認為,真正的自由意志必須能夠在相同條件下做出不同選擇(這是不可相容論者的觀點)。

- 為了實現這種自由,有些人轉向非決定論,尋求在量子物理等現象中找到非決定性的來源。

- 但這種觀點也有爭議:量子隨機性是否真的能賦予我們更好的自由?如果選擇是隨機的,是否反而削弱了「理性選擇」的意義?

- 討論道德、責任、法律的意義:

- 如果採用相容論的觀點,那麼道德責任、法律制度、讚揚與譴責仍然有基礎。因為我們仍然可以根據行為是否反映了個體的自由選擇(未受脅迫、基於其信息和意願)來進行判斷。

- 如果採用硬決定論或認為自由意志是完全的幻覺,那麼道德和法律的基礎確實會受到挑戰。但即使如此,從功能主義或實用主義角度看,維持這些制度可能仍然對社會有益。例如,即使相信決定論,我們仍然需要一套行為規範和懲罰機制來維持秩序,只是我們可能需要調整對「惡意」和「責任」的理解。

- 結論:重申這是一個開放的哲學問題,沒有普遍接受的答案。不同的哲學流派和科學發現(如神經科學、物理學)都在不斷提供新的視角。最終,我們如何看待這個問題,可能取決於我們對「自由」的定義,以及我們如何在科學理解和日常生活經驗之間尋找平衡。

語言潤飾:使用精確且中性的語言,避免過於強烈的立場。確保邏輯清晰,段落之間銜接自然。使用標題或分點來使結構更清晰。

自我驗證:回答是否直接回應了使用者的所有問題?是否涵蓋了主要的哲學觀點?解釋是否清晰易懂?是否保持了客觀中立?結論是否適當?

這是一個非常深刻且持久的哲學問題,涉及自由意志、決定論、意識和道德責任等多個層面。您的困惑點在於:如果我們所有的思想、慾望和行動,最終都只是大腦中物理化學反應、基因遺傳以及過往所有環境經驗交互作用下的必然結果,那麼我們內心深處那種「我本可以做出不同選擇」的強烈感覺,究竟是什麼?它是真實存在的掌控能力,還是一種大腦為了維持個體能動性與社會秩序而精心編織的必要幻覺?這個問題的答案取決於我們如何定義「自由意志」,以及我們對「決定論」的理解。以下從幾個角度來探討這個問題:

1. 決定論與自由意志的矛盾

- 決定論 (Determinism) 的觀點認為,宇宙中的每一個事件,包括人類的思想和行為,都是先前存在的條件和自然法則的必然結果。如果在宇宙誕生時的初始條件和自然定律都完全相同,那麼整個宇宙的歷史,包括每個人的思想和行動,都將一模一樣地重演。

- 從這個角度看,自由意志 (Free Will) 似乎是不可能的。如果我們的每一個選擇都已經由過去的無數因素所決定,那麼「本可以做出不同選擇」的感覺就顯得有些矛盾。這導致了一種觀點,即我們對自己擁有自由選擇的感覺,可能只是一種幻覺。

2. 自由意志的「幻覺」說

- 為什麼大腦可能會產生這種幻覺? 從演化心理學或社會功能的角度來看,擁有對自己行為擁有控制感和目的感的個體,可能在生存和繁衍中更具優勢。這種感覺有助於個體設定目標、做出決策、承擔責任,並且在社會互動中被視為一個有能力、可預測的成員。因此,大腦可能進化出這種「自由意志」的感覺,來增強個體的能動性(sense of agency)和社會功能,即使在某些哲學或科學理論中,這種自由可能並不「真實存在」。

- 這種幻覺是否必然是「虛假」的? 這取決於我們如何定義「自由意志」。如果我們定義自由意志為能夠在完全相同的條件下做出不同的選擇(這是許多哲學家所追求的「自由意志」的嚴格定義,也稱為「libertarian free will」或不可相容論 Incompatibilism),那麼在嚴格的決定論框架下,這種自由意志確實難以成立,可以被視為一種幻覺。但如果我們採取另一種更廣泛的定義(相容論 Compatibilism),那麼這種自由感未必是幻覺。

3. 相容論:自由意志與決定論可以並存

- 相容論 是一種重要的哲學立場,它認為自由意志和決定論並不互相排斥,可以同時為真。

- 相容論者通常會區分「自由」和「未被決定」。他們認為,自由意志不意味著能夠打破自然法則或改變過去,而是指個體的行動是否是基於自己的意願(desires, beliefs, values)做出的,並且未受到外部或內部的強制(如被脅迫、精神疾病等)。

- 從這個角度看,即使我們的意願本身是由過去的基因和環境塑造的,只要我們的選擇是基於當下這些意願自主做出的,並非被脅迫或非自願的,那麼我們就擁有了足以建立道德責任的「自由」。因此,我們內心那種「我本可以做出不同選擇」的感覺,並非完全的幻覺,而是反映了我們在相容論意義上的自由能力。

4. 不可相容論與非決定論的其他可能

- 有些哲學家(不可相容論者)認為,真正的自由意志必須能夠在相同條件下做出不同選擇,這種自由與決定論無法相容。為了尋求這種更強烈意義上的自由意志,有些人轉向了非決定論 (Indeterminism)。

- 非決定論 認為宇宙中存在非決定性的事件(例如量子物理中的隨機性)。如果大腦中的某些決策過程涉及這種非決定性,那麼我們的選擇就不完全被過去所決定,從而為自由意志留下了空間。然而,這種基於隨機性的自由意志,是否真的能讓我們成為更好的「選擇者」,或者是否會導致選擇變得不可預測甚至不合理,仍然是一個有爭議的問題。

5. 對道德責任、法律與個人評價的影響

- 如果我們採取相容論的觀點,那麼道德責任、法律制度、個人讚揚與譴責的基礎仍然是站得住腳的。因為這些制度關心的是行為者是否基於自己的信息和意願做出了選擇,而非這些意願本身是否完全由過去決定。只要行為是「自由的」(未受強迫),我們就可以根據其後果進行評價和賦予責任。

- 如果我們相信硬決定論 (Hard Determinism) 或認為自由意志是完全的幻覺,那麼道德和法律的基礎確實會受到挑戰。然而,即使如此,許多人仍然認為維持這些制度對於社會秩序和功能是必要的。即使我們的行為是被決定的,我們仍然需要一套行為規範和懲罰機制來維持秩序。可能需要調整的是我們對「惡意」、「責任」的理解方式,更多地關注如何改變導致不當行為的環境或大腦狀態,而不僅僅是懲罰行為者本身。

總結

「我本可以做出不同選擇」的感覺,是人類經驗中極為根深蒂固的一部分。它是否為真,取決於我們如何定義「自由意志」以及我們對決定論的接受程度。目前,這仍然是一個開放的哲學問題,沒有普遍接受的答案。相容論提供了一種讓我們既能保有自由意志感,又不必完全否定決定論的可能性;而不可相容論和非決定論則探索了其他可能性。無論哪種觀點為真,這種自由意志的感覺本身,無論是真實還是幻覺,都深刻地影響著我們的日常生活、社會互動和文化建構。

人生中充滿了各種改變,有些令人期待,有些則令人不安。然而,無論我們是否準備好,改變總會如期而至。我曾經是一個非常害怕改變的人,喜歡待在熟悉的環境裡,不願意踏出舒適圈。然而,一次轉學的經驗,徹底改變了我的想法。

那是我國中畢業後,因為家庭搬遷而被迫轉到一所完全陌生的高中。開學的第一天,我站在校門口,看著一群群互相熟識的學生,不禁感到焦慮和孤單。我開始懷念過去的同學、老師,甚至連學校走廊的味道都讓我懷念。我想逃避,甚至曾經想過要求父母讓我轉回原來的學校。

但人生不能倒帶。我明白,與其抗拒,不如嘗試去接受。於是我開始主動和同學打招呼,參加社團活動,甚至挑戰自己擔任幹部。慢慢地,我發現這個新環境其實也有它的溫度和精彩。我交到了志同道合的朋友,也從新老師身上學到了不同的學習方式。

這次轉學的經歷讓我深刻體會到,改變並不可怕,可怕的是我們對改變的恐懼與逃避。每一次改變,都是一次成長的機會。雖然過程中難免有不安與挫折,但只要勇敢面對,就有可能在新的起點找到屬於自己的方向。

改變,是生活的常態。我們無法預測未來,但可以選擇用什麼態度去迎接它。當我們學會擁抱改變,也就學會了如何成為更成熟、更堅強的自己。

幫我把上文潤飾一下,另外改寫成魯迅的文風

理解使用者需求: 使用者提供了一篇關於「擁抱改變」的經歷分享,並要求將其潤飾,並改寫成魯迅的文風。

分析原文結構與主旨:

- 主旨: 描述作者從害怕改變到學會擁抱改變的成長過程,以轉學經驗為例,強調改變是成長機會,態度決定一切。

- 結構:

- 開頭:點明改變的普遍性與作者過去的畏懼。

- 發展:描述轉學的經歷,初到新環境的不適應與逃避念頭。

- 轉折:作者選擇接受,並主動適應,參與新環境。

- 高潮:描述適應後的收穫與心境轉變。

- 結論:總結改變的意義,強調態度的重要性,呼應主旨。

- 語氣: 積極向上,鼓勵人心。

分析魯迅文風特色:

- 主題: 常關注社會黑暗、人性弱點、國民劣根性、個體的掙扎與覺醒。

- 筆觸: 犀利、冷峻、諷刺,常用反諷手法。

- 語言: 精煉、凝練,常用古典詞彙和典故。句式多變,長短句結合。

- 視角: 觀察細膩,常揭示表象下的本質。

- 情感: 內斂,常隱藏在敘述背後,透過行動或細節表現。

- 結構: 往往有深刻的象徵意義或寓意。

策劃改寫方案:

- 主旨調整: 原文是正面鼓勵,魯迅風格則更側重對人性弱點的觀察和對現實的批判。可以將「擁抱改變」的主題,轉化為對「不得不改變」的無奈、掙扎,以及在被動中尋找自省空間的過程。強調個體在環境壓力下的掙扎與微小的覺醒。

- 情節調整:

- 保留轉學的核心事件。

- 更強調「被迫」的性質,而非單純的「害怕」。

- 描寫新環境的「異化」感更深刻,不僅是焦慮,更是一種格格不入的荒謬感。

- 「接受」的過程,不再是主動的「擁抱」,而是在壓力下的「勉強適應」或「被動順從」。

- 「收穫」不再是積極的成長,而是一種苦澀的自省或對現實的認清。

- 語言風格:

- 使用更精煉、內斂的語言。

- 避免直接抒情和鼓勵的語句。

- 加入一些帶有時代感或批判意味的詞彙。

- 句式可以更複雜,營造思辨的氛圍。

- 結構調整: 結尾不再是積極的總結,而是留下一絲反思的空白,或對現實的無聲批判。

草擬改寫內容(內部思考):

- 開頭:點明改變的普遍性,但語氣帶有無奈和批判,例如:「人生這條路,總是不容人選擇方向。變遷,便如同無形的車輪,碾過每一個試圖停留的靈魂。」

- 發展:描述轉學。「家庭的搬遷,像一道冷漠的命令,將我拋進了一所陌生的學堂。那裡的空氣、聲音、甚至連牆上的斑駁,都帶著一種排斥異己的氣息。」

- 轉折:「我曾經想過抗拒,想過逃回熟悉的懷抱。但現實如同厚重的門扉,將過去的溫暖隔絕在外。於是,我只能學著適應,學著在這片陌生的土地上尋找一隅可以容身的空間。」

- 高潮:「我參加了他們所謂的社團,說了幾句他們所謂的話。漸漸地,我發現,這個新環境並非全然冰冷。有時,一個不經意的眼神,也會有幾分人情味。但這些,更像是現實施予的安慰獎,而非真正的歸屬。」

- 結論:「改變,終究是一場無法迴避的戰役。我們或許無法選擇戰場,但可以選擇如何在廢墟中拾起殘餘的尊嚴。這一次的經歷讓我明白,所謂成長,或許並非如外界所吹噓的那般光明,而是在一次次被迫的改變中,學會了如何在沉默中審視自己,在無奈中尋找一絲不被完全吞噬的可能。」

潤飾與定稿: 將草擬內容潤飾,使其更貼近魯迅的語言風格和思維方式。加入更多內省和對現實的隱晦批判。確保結構連貫,情感表達符合魯迅風格。

自我驗證: 改寫後的作品是否捕捉到了魯迅筆下那種冷峻、內斂、帶有批判性的風格?是否忠實於原文的核心事件,同時又賦予了不同的詮釋?結尾是否留下了思考空間?

好的,這是一篇潤飾後的版本,並嘗試改寫成魯迅的文風:

人生這條路,總是充滿了變遷。這些變遷,有的或許令人遙望而生好奇,有的卻如同陰影般令人不安。無論我們是否準備好,它們總會如期而至,毫不留情地推動著我們向前。我曾經是一個極為畏懼變遷的人,喜歡安於現狀,像蝸牛一樣縮在熟悉的殼裡,不願意踏出那自以為安全的界限。然而,命運的安排,卻不容我們有太多選擇。

那是我國中畢業之後。家庭的遷徙,像一道冷漠的命令,將我拋進了一所完全陌生的高中。開學的那一天,我站在校門口,看著一群群彼此熟稔的學生,他們的歡笑聲在空氣中迴盪,卻與我無關。一種難以言喻的孤寂和焦慮湧上心頭。我開始懷念過去的同窗、老師,甚至連那熟悉的走廊氣味,都在記憶中泛起一絲溫暖的光暈。我曾經動念,想要逃避,甚至懇求父母讓我回到原來的學校,回到那片雖然狹窄卻屬於自己的天地。

但人生的路,終究是不能倒流的。我漸漸明白,與其徒勞地抗拒,不如學著去面對。於是,我開始勉強自己和同學們點頭致意,參加他們所謂的社團活動,甚至挑戰自己擔任了一個無聊的幹部。這一切,都像是在演一場無聲的戲,為了證明自己的存在,或僅僅是為了讓內心的不安稍減。

慢慢地,我發現這個新環境,雖然依舊陌生,卻也有它自己的運作方式。我結識了一些人,他們的想法或許並不深刻,卻也能在無聊的日常中找到一些共鳴。我也從新老師那裡,學到了一些不同的學習方式,雖然未必有用,卻也讓我明白,世界並非只有一種模式。

這次轉學的經歷,讓我深刻體會到,所謂改變,並非如外界所吹噓的那般總是帶來成長與光明。它更多時候,是一種被迫的適應,是在現實壓力下的妥協。那種不安與挫折,並未因為時間而消失,它們只是被壓抑在心底,化為一種對世界更深的警覺。每一次被迫的改變,都是一次對自我的審視。我們或許無法選擇命運的安排,但可以選擇如何在其中保持一絲清醒。

改變,是生活的常態。我們無法預測未來,也無法阻擋命運的洪流。但我們可以選擇,用一種更為冷靜、更為審慎的態度去面對它。當我們學會在變遷中尋找自我,或許就能在這無盡的流轉中,找到一個不至於被完全吞噬的位置。這或許就是所謂的「成熟」吧,一種帶著苦澀的自省,一種在無奈中尋找出口的微光。

這是我的架構圖,希望你幫我做個約三百字的講稿

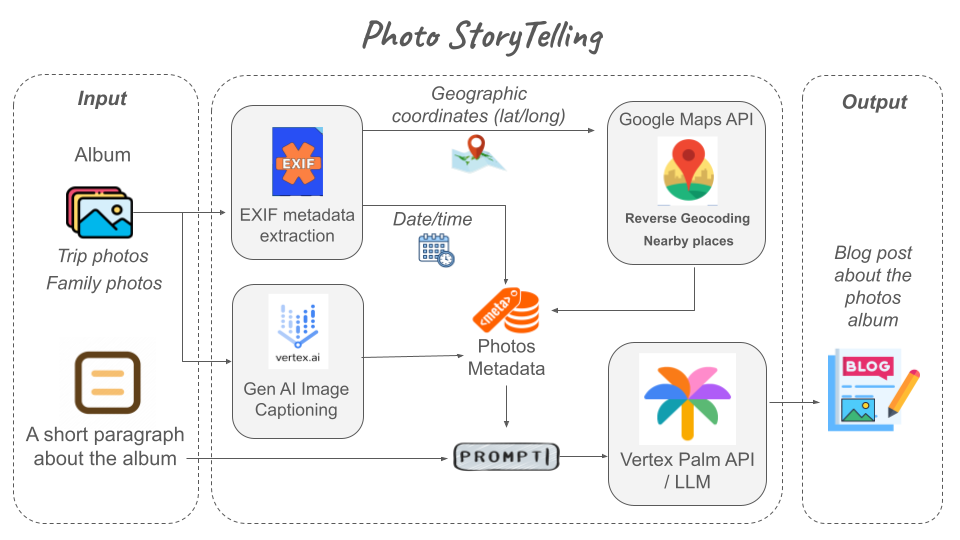

理解使用者需求: 使用者提供了一個名為 "Photo StoryTelling" 的架構圖,需要我基於這個圖創作一篇約三百字的講稿。講稿的目標應該是清晰地向聽眾解釋這個系統的工作原理和價值。

分析架構圖:

- 標題: Photo StoryTelling

- 輸入 (Input):

- Trip photos (旅行照片)

- Family photos (家庭照片)

- A short paragraph about the album (一段關於相簿的簡短段落)

- 核心處理步驟:

- EXIF metadata extraction (提取 EXIF 元數據): 從照片中提取地理座標 (緯度/經度) 和日期/時間資訊。圖中用 Yelp 的圖標代表,可能暗示用於標記地點。

- Gen AI Image Captioning (生成 AI 圖片標題): 使用 Vertex AI 來為照片生成描述性標題。

- 合併 Metadata (合併元數據): 將提取的地理資訊、時間資訊和 AI 生成的圖片標題合併成照片的完整元數據。

- 地理相關步驟:

- Google Maps API - Reverse Geocoding / Nearby Places (Google Maps API - 反向地理編碼 / 附近地點): 使用地理座標查找實際地點名稱 (反向地理編碼) 和該地點附近的著名地標或場所 (附近地點)。

- 故事生成步驟:

- Vertex Palm API / LLM (Vertex Palm API / 大型語言模型): 將合併的照片元數據 (包括地點資訊和圖片描述) 輸入大型語言模型,生成照片的故事或敘述。

- 輸出 (Output):

- Blog post about the photo album (關於相簿的部落格文章)

規劃講稿結構:

- 開頭 (Introduction):

- 簡述 Photo StoryTelling 的概念:將照片與 AI 技術結合,自動生成照片簿的故事。

- 點出其價值:將回憶轉化為有條理、有趣的數位故事,方便分享。

- 核心步驟解釋 (Explain the Process):

- 輸入: 說明系統從何處開始 - 使用者的照片和一段簡短的介紹。

- 元數據提取: 解釋如何從照片中讀取隱藏的資訊 (EXIF),特別是拍攝地點和時間。

- AI 圖片標題生成: 描述 AI 如何分析照片內容,生成描述性的文字。

- 地理資訊解碼: 說明如何將地理座標轉換成實際地點名稱,並找出附近的著名地標,為故事增添背景。

- 故事生成: 這是核心,解釋如何將所有收集到的資訊 (照片、描述、地點、時間) 輸入大型語言模型,AI 如何基於此撰寫照片的故事。

- 結果 (Result):

- 說明最終產出是什麼:一篇關於照片簿的部落格文章。

- 結語 (Conclusion):

- 總結 Photo StoryTelling 的便利性和魅力:自動化的故事創作,讓回憶變得生動,易於與他人分享。

- 可以簡單提及其潛在應用或價值。

- 開頭 (Introduction):

草擬講稿內容 (Drafting):

- 開頭: "今天,我想向大家介紹一個名為 Photo StoryTelling 的創意工具。它結合了您的珍貴照片與人工智慧的力量,自動為您的旅行或家庭相簿創作精彩的故事,並將其轉化為易於分享的部落格文章。"

- 輸入: "這個過程從您的輸入開始:您的旅行或家庭照片、可能的影片片段,以及一段簡短的、設定背景的文字,例如這次旅行的主題或您的感受。"

- 元數據提取: "接下來,系統會從您的照片中提取隱藏的資訊,稱為 EXIF 元數據。這裡特別關注的是照片拍攝的地理座標和日期時間。它會幫助我們標記照片的拍攝地點。"

- AI 圖片標題生成: "同時,我們使用先進的 AI 模型來分析照片的實際內容。這個模型會為每張照片生成一個準確且描述性的標題,例如 '一杯冰鎮飲料' 或 '古老的城市廣場'。"

- 地理資訊解碼: "擁有了地理座標後,我們可以使用 Google Maps API 來進行反向地理編碼,找出這個座標對應的實際街道名稱、城市或國家。同時,它也可以幫助我們找出附近的著名地標或有趣的場所,為您的故事增添更多背景資訊。"

- 故事生成: "現在,我們擁有了豐富的資料:照片本身、AI 生成的標題、確切的地點名稱和時間。這些資訊會被整合起來,輸入到一個強大的大型語言模型中。這個 AI 模型就像一名熟練的作家,它會基於這些資料,為每張照片,甚至整個相簿,撰寫出引人入勝的故事和敘述。"

- 結果: "最終,這個過程的輸出是一篇完整的、關於您照片簿的部落格文章。這篇文章不僅僅是展示照片,更是圍繞著照片的故事和背景進行的深入敘述。"

- 結語: "總而言之,Photo StoryTelling 是一個極具創意和價值的工具。它通過自動化的方式,將您散亂的照片和回憶,轉化為結構清晰、生動有趣、充滿背景故事的數位故事,讓您可以輕鬆地與家人、朋友或世界分享您的珍貴時光。"

潤飾與調整:

- 字數檢查: 確保講稿內容大致在三百字左右。目前的草稿看起來接近這個長度。

- 流暢度: 確保段落之間的過渡自然流暢。

- 清晰度: 確保解釋清晰易懂,避免過於專業的術語。

- 語氣: 保持積極、清晰、略帶興奮的語氣,符合介紹新工具或創意的場合。

- 細節修正: 例如,將 "Vertex AI" 和 "Vertex Palm API / LLM" 統稱為 "AI 模型" 或 "大型語言模型" 可能更易於理解,除非聽眾對這些技術名稱非常熟悉。決定保留 "AI 模型" 和 "大型語言模型 (LLM)" 這些術語,因為它們準確描述了技術,並且在講稿中解釋了它們的功能,應該足夠清晰。確保提到了所有圖中出現的元素 (Yelp 圖標 -> 地理座標/地點,Vertex AI 圖標 -> AI 圖片標題,Google Maps 圖標 -> 反向地理編碼/附近地點,Palm API/LLM 圖標 -> 故事生成)。

最終確認: 再次檢查講稿是否緊扣架構圖,準確傳達了其功能和流程,並符合三百字的要求。確保開頭和結語能夠吸引聽眾並總結重點。

好的,這是一篇基於您提供的架構圖,約三百字的 Photo StoryTelling 講稿:

講稿:

大家好,今天我想向您介紹一個結合了回憶與人工智慧的創新工具,名為 Photo StoryTelling。

這個工具的目標是將您珍貴的旅行或家庭照片,自動轉化為一個有條理、充滿故事性的數位敘事,並最終生成一篇可以輕鬆分享的部落格文章。

這個過程從您的輸入開始:您的照片 和 一段簡短的相簿介紹。系統首先會從照片的元數據中提取關鍵資訊,特別是照片拍攝的 地理座標 和 日期時間。這就像為每張照片標記了一個確切的時間和地點。

接著,我們利用 AI 模型 分析照片的實際內容,為每張照片生成一個 描述性的標題,例如 "黃昏下的埃菲爾鐵塔" 或 "孩子們在公園玩耍"。

同時,利用提取出的地理座標,我們可以通過 Google Maps API 進行 反向地理編碼,找出照片拍攝的確切地點名稱,例如街道、城市或國家。它還可以幫助我們找出該地點附近的 著名地標或有趣場所,為您的故事增添更豐富的背景。

現在,我們擁有了照片、描述性標題、確切的地點名稱以及時間資訊。這些豐富的 照片元數據 會被輸入到一個強大的 大型語言模型 (LLM) 中。這個 AI 模型就像一名熟練的作家,它會基於這些資料,為每張照片撰寫出引人入勝的故事,甚至可以串聯起整個相簿的敘事。

最終,這個過程的輸出就是一篇完整的、圍繞著您照片和其背後故事展開的 部落格文章。這不僅僅是展示圖片,更是將您的回憶以一種結構清晰、生動有趣的方式呈現給世界。

總而言之,Photo StoryTelling 通過自動化的方式,將您的散亂照片和模糊的回憶,轉化為結構完整、內容豐富的數位故事,讓您可以輕鬆地與親友或更廣泛的觀眾分享您生命中那些難忘的時刻。